承上啟下

淺談汽車變速箱

變速箱的最基本定義是,它是一個封閉的齒輪系統,或者說是由一系列位于殼體內的集成齒輪組成的機械單元。實際上,名稱本身定義了它的含義,就是一個裝有齒輪的盒子。從最基本的意義上說,變速箱的功能類似于任何齒輪系統。它改變了諸如發動機之類的驅動裝置與負載之間的扭矩和速度。

前文有述,變速什么是變速器箱就是一個齒輪箱,早期的變速箱包括風車,馬力驅動的設備和蒸汽機中的直角驅動器和其他齒輪裝置,以支持泵送,銑削和吊裝。

大多數現代齒輪箱用于增加扭矩,同時降低發動機曲軸的速度。這意味著齒輪箱輸出軸的旋轉速度比輸入軸的旋轉速度慢,這種速度上的降低產生了機械優勢,從而增加了扭矩。可以將齒輪箱設置為相反方向,并在減小扭矩的情況下提高軸速。

許多典型的汽車變速箱都具有在幾種傳動比里面選擇其中之一的能力。在這種情況下,大多數傳動比(簡稱為“齒輪”)用于減慢發動機的輸出速度并增加扭矩。但是,最高檔位可能是增加輸出速度的“超速檔”類型。

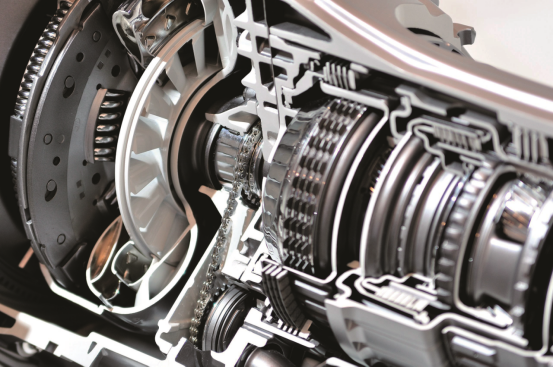

變速箱齒輪可以是錐齒輪,螺旋錐齒輪,蝸輪蝸桿齒輪和其他諸如行星齒輪之類的多種類型中的任何一種。齒輪安裝在軸上,軸由滾動軸承支撐并通過滾動軸承旋轉。

在美式英語的表達里,變速箱只是整個動力傳動系統中的一個單元,負責提供動力的受控施加。通常,術語“五速變速箱”僅指變速箱。而在英式英語的表達中,變速箱是指整個傳動系統,包括離合器,變速箱,傳動軸,差速器和最終傳動軸。詳細用法有所不同。

具體點描述變速箱的工作原理,在機動車上,變速箱需要通過飛輪或離合器或液力耦合器連接到發動機曲軸,部分原因是內燃機不能以低于特定速度的速度運轉。變速器的輸出通過驅動軸傳遞給一個或多個差速器,由差速器驅動車輪。盡管差速器也可以提供齒輪減速功能,但它的主要目的是允許輪軸兩端的車輪以不同的速度旋轉,這是避免車輪在轉彎時打滑的必要條件,因為它會改變旋轉方向。當然了,現代汽車都按照配置細分售價去迎合不同消費能力的車主。有些配置簡單的車上,變速箱并不配備有明顯效果的差速器。

變速箱的種類

現代汽車的變速箱種類我們可以粗略的分為手動變速箱和自動變速箱兩種,這其中又有一些細分,比如CVT變速箱,DSG變速箱,AMT變速箱等等,有些變速箱因為傳動效率和耐用性不高的緣故已經基本消失了,比如AMT變速箱。而故障頻發的DSG變速箱也在市場需要中得到了不斷的升級和優化。CVT變速箱的耐用性也越來越高了,至于手動變速箱嘛,且用且珍惜,以后可能能進入中國市場的配備手動變速箱的車會越來越少。不是手動變速箱不好,而是只要你不是亂來的話,手動變速箱不怎么會壞,大大影響了“收割”效率。還有一個原因是城市道路因為車流量太大的緣故,普通消費者都不太愿意去開手動變速箱的車。對于玩車的人來說,也許很多人覺得手動變速箱才是樂趣,其實也不盡然,早幾年就有一些大神抱怨,雙離合變速箱的傳動效率太高,同場競技時手動變速箱的傳動效率略遜一籌。所以,如果你是純粹喜歡開手動,沒毛病。要想追求傳動效率的話,按需求來,別較勁。

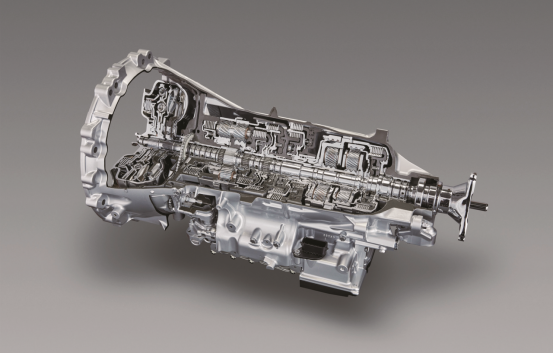

手動變速箱

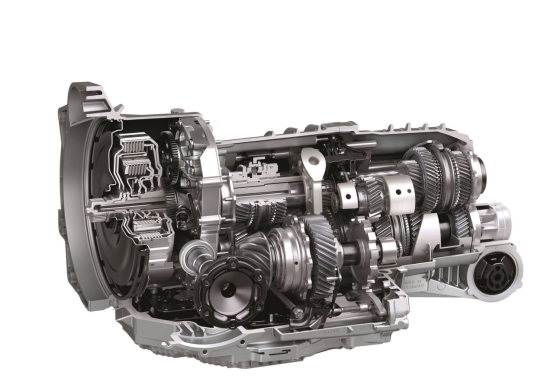

傳統手動變速器有兩種基本類型,其中一種是現在無處不在的,簡單的,有堅固的滑動嚙合或非同步系統,直齒輪組可以自由旋轉,并且必須由駕駛員進行同步,使發動機轉速與行駛速度相匹配,以避免產生異響或者具有破壞性的齒輪碰撞的手動變速箱。這種變速箱包括不同步或同步 Synchromesh系統,通常是斜切的斜齒輪組不斷地“嚙合”一起使用,也有用直切齒輪或雙斜齒輪的。另外由爪式離合器用于變速。在同步箱上,除了爪式離合器外,還使用摩擦錐或“同步環”,以在完全機械耦合之前緊密匹配(分離)變速器兩側的轉速。另外一種類型是許多老式汽車的標準配置,能見度已經不高,就不贅述了。

手動變速箱可以包括同步和非同步齒輪。例如倒檔通常是不同步的,因為僅當車輛靜止時才期望駕駛員接合它。許多1970年以前生產的汽車不具備一檔同步性,這或許是因為成本上的原因,早期的變速箱通常使用“較短”的整體齒輪,發動機通常具有較低的低端扭矩,經常使用的一檔同步器非常容易磨損過度,這就意味著它也只能用于從停車位移開,除非駕駛員精通兩次減速并且特別需要定期降檔至最低檔。

一些手動變速箱的一檔傳動比極低,被稱為“爬行”齒輪,這樣的齒輪通常不能同步。這個功能在大型拖拽式貨車或為了建筑工地量身定制的卡車上很常見。在正常的道路行駛中,卡車通常完全不使用履帶齒輪來驅動,而從起步開始就使用第二齒輪。一些越野車,尤其是一些硬派越野車,也都裝備了帶有“Granny First's”系統的變速箱,作為標準變速箱或選裝變速箱。這種功能現在基本由連接到普通變速箱上的低速變速系統提供,完全同步傳輸。

配備手動變速箱的車輛,在一些歐美國家非常常見。因為它們更便宜,更輕,通常可以提供更好的性能,但是最新的自動變速器和CVT可以提供更好的燃油經濟性。目前在國內,駕駛學校在進行駕駛執照考核前后都建議初學者先在手動換檔的汽車上學習,當然你也可以直接考取自動變速箱車輛的準駕資格證。區別在于國外許多國家,如果你考取的是自動變速箱車輛的執照,那你就不能駕駛手動變速箱的車輛上路。有關這個不同變速箱車輛的準駕資格細分,通俗的說,如果你不會開手動擋的車,那你整個駕駛車輛的節奏可能是有缺失的,這或許就是很多初學者一上路就容易把油門當剎車踩了的原因之一。駕駛機動車需要在正確的操作步驟下形成肌肉記憶并養成自己的操作節奏,有節奏了,才能享受到駕駛的樂趣。畢竟我們駕駛汽車是為了擴大自己的行動半徑,不是為了單純去做能跑遠點的工具人嘛。

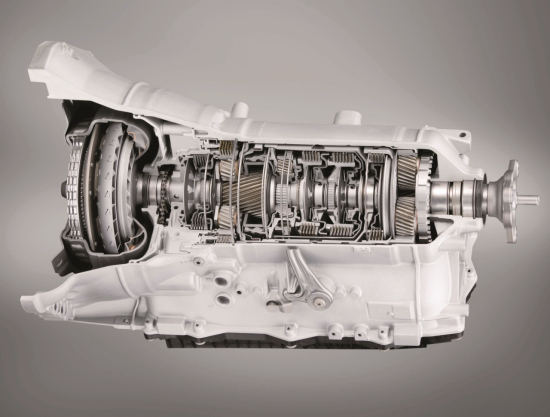

自動變速箱

自動變速箱中使用的比較多的,是周轉齒輪或行星齒輪。現代大多數汽車都具有自動變速箱,可以自動選擇合適的傳動比,而無需駕駛員干預。相比手動變速箱,自動變速箱更容易使用。

但是不管是以前是現在,甚至可能在未來,這種類型的自動變速箱都會存在許多問題。它們既復雜又昂貴,有時會遇到可靠性問題,這就會產生更多的維修費用,比如尊貴的大眾DSG干式雙離合變速箱,新車下地跑個10萬公里出頭,變速箱閥體就會故障,維修一次需要花費幾萬元。以前的自動變速箱燃油效率通常低于手動變速器,這是由于變矩器“打滑”導致,并且換檔時間比手動變速箱慢。這樣的自動變速箱在汽車比賽中沒有任何競爭力。隨著現代自動變速器的發展,工程師們在努力改變這一切。曾經,工程師們試圖提高自動變速箱的燃油效率,嘗試包括使用變矩器。變矩器在超過一定速度或在需要更高傳動比的時候會鎖止,以消除功率損失,并在高于一定速度時自動切換超速擋。在舊款的變速箱中,當條件使得它們會隨著速度、坡度、風阻等負載系數的微小變化而反復切入時,這兩種技術都可能具有干擾性。如今的自動變速箱會帶有專門的變速箱電腦,具有復雜的程序,既可以最大化燃油效率又可以消除干擾。然而這主要是由于電子技術而非機械技術的進步,另外電子技術的穩定性和后續維修成本的控制也是有待提高的。盡管CVT技術的改進和自動離合器的使用也有所幫助。實際上從一些國外媒體的測試數據可以看到,像本田飛度這種A0級小汽車的實際油耗,依然是CVT版比手動版的略高。

有趣的是,相較于某些應用,自動變速箱固有的打滑也可能是有利的。例如,在直線加速比賽中,自動變速箱允許汽車以高RPM(“失速”)的速度與發動機保持一定轉速的前提下讓車子停在原地,隨即在松開剎車踏板時快速啟動。增加變速器的失速速度,對于渦輪增壓發動機來說更加有利,在渦輪增壓發動機中,渦輪增壓器必須通過大量排氣流保持高轉速旋轉,以維持增壓壓力并消除在空轉發動機上節氣門突然打開時出現的渦輪遲滯現象。

無級變速箱

如今本田和豐田的民用車型已經普遍使用CVT變速箱,經過十多年的改良,如今的CVT變速箱已經有了不錯的穩定性,不過有關CVT變速箱,我還是想多聊幾句。

公元1993年,威廉姆斯車隊在自家F1賽車上實驗性的裝了一顆前所未有的變速箱,不同于現在的F1賽車變速箱有8個檔位。它有一個巧妙的機制,可以通過無限多的齒輪比平穩的換擋,威廉姆斯認為這種變速箱可以使汽車更容易駕駛,效率更高,速度更快。它叫作無級變速箱,Continuously Variable Transmission,也就是被人們熟知的CVT變速箱。就如今來說,CVT早已經不是什么新鮮的東西,而在90年代,對于大馬力的F1賽車來說,卻是個新東西,這意味著汽車總是在正確的檔位,并能充分利用引擎的動力,一直提供著850ps的動力。有關引擎的工作管理,這里就不贅述了,只是多年來F1賽車一直對引擎尺寸有各種限制,允許的活塞數量從最早的16個變到了后來的6個,現在的F1只有4個活塞了吧?所以擅長多汽缸引擎的法拉利一直被奔馳吊打,看著真鬧心。

書歸正傳,因為F1賽車對引擎尺寸有諸多限制,因此要在規則內產生最大的動力,研發團隊會創造出超高轉速的引擎,基本上每一秒都有更多次爆炸,當然了,超高轉速的引擎聲浪聽起來也是非常棒的。那么,更高的轉速意味著更大的功率,但當到達某一個點,動力會隨著轉速升高而下降,這里面有幾個原因,引擎轉速越快,摩擦就越大,像這些活塞與氣缸的相互摩擦,閥門的推動和所有為保持引擎運轉所需的各種系統,同樣在很高的轉速下,可能會出現這種情況,你不能得到足夠的燃料和廢氣的排出來持續產生這么多的動力,制造商也因為兩個基礎原因增加了轉速的限制器,為了防止發動機過熱并熔化其關鍵部件,或者振動變得太強,把自己振成碎片(引擎爆缸)。因為,在動力和摩擦之間自然有一個平衡點,作為一名車手,自然希望引擎盡可能地在這個范圍內工作,這就是CVT變速箱更有優勢的原因。

CVT到底是怎樣一種變速箱呢?其中作為車輛輸入軸和輸出軸的兩個軸的轉速比可以在一定范圍內連續變化,從而提供無窮多個可能的比率。CVT允許在連續范圍內選擇發動機速度和車輪速度之間的關系。如果發動機始終以定速運行,則可以提供更好的燃油經濟性。從理論上講,這種變速箱能夠提供更好的用戶體驗,而不會引起發動機轉速的上升和下降,并且在換檔不佳時會產生頓挫感。

既然說到CVT變速箱了,就聊一個CVT變速箱里的特殊類型,IVT,無限可變。IVT不僅包括無限多個齒輪比,而且還包括一個“無限”范圍。這是一個轉折,實際上是指能夠包括“零速比”的CVT,其中輸入軸可以保持輸出檔位而無需輸出軸的任何運動即可轉動。在這種情況下,傳動比不是“無限的”,而是“不確定的”。大多數IVT是由CVT與具有固定傳動比的周轉齒輪系統的組合產生的。周轉齒輪的固定比率與CVT特定匹配比率的組合導致零輸出。例如,考慮將行星齒輪傳動比設置為1:1的變速箱,比如1:1倒檔。當CVT設置為1:1時,這兩個比率總和為零。IVT始終處于接合狀態,即使在其零輸出期間也是如此。當CVT設置為更高值時,它通常以增加的前進比率運行。

實際上,如果不需要倒車或通過其他方式進行處理,可以將周轉齒輪設置為CVT的最低可能比率。能夠通過將行星齒輪傳動比設置為略高于CVT的最低傳動比來提供換向,從而提供一定范圍的換向比。

電動變速箱

在全球汽車工業向新能源時代努力的時候,電動變速箱(EVT或e-CVT)將變速箱與電動機結合在一起,以提供單個CVT的錯覺。常規狀態下,汽油發動機連接到傳統的變速箱,而傳統的變速箱又連接到行星齒輪系統的行星架。電動機/發電機連接到中央“太陽”齒輪,該齒輪在典型的周轉系統中通常是不驅動的。兩種電源都可以同時輸入到變速箱的輸出中,從而在兩者之間分配功率。比較常見的是可以將四分之一甚至一半的發動機功率輸入到太陽輪中,這個取決于實施方式,這可以大大簡化或完全消除周轉系統前的傳動,EVT能夠像機械CVT一樣連續調節輸出和輸入速度比,具有顯著的優勢,即能夠將來自兩個不同電源的功率也施加到一個輸出上,并且有可能顯著的降低總體復雜性。當駕駛員踩下油門時,相關的電子設備會解析踏板位置,并立即將汽油發動機設置為RPM,從而為該設置提供最佳的汽油行駛里程。由于通常將齒輪比設置為遠離最大扭矩點,因此這種設置可能會導致非常差的加速度。與汽油發動機不同,電動機可在多種RPM范圍內提供有效的扭矩,并且在汽油發動機效率低下的低速設置下尤其有效。通過改變附接到太陽輪的電動機上的電負載或電源,可以提供額外的扭矩,以彌補從發動機輸出的低扭矩。隨著車輛的加速,電動機的功率減小,并最終終止,從而產生了CVT的錯覺。

EVT的典型示例是豐田的Hybrid Synergy Drive。太陽輪始終從發動機接收28%的扭矩。電源可以用于操作車輛中的任何電子負載,為電池充電;為娛樂系統供電或運行空調系統。然后將任何剩余功率反饋到第二個電動機,讓這個電動機直接為動力傳動系統的輸出提供動力。在高速公路上行駛時,這種附加的電動機的路徑效率要比直接為車輪提供動力的效率低。但是,在加速過程中,電氣路徑比發動機在距其扭矩點較遠的地方運行更為有效。

自動手動變速箱

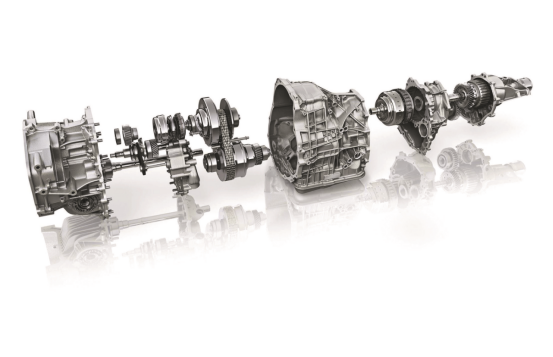

自動手動變速箱(AMT),也稱為無離合器手動變速箱,是一種緊密結合傳統手動變速箱的機械設計和內部構造的多速機動車變速箱系統,并使用自動化來控制離合器。

這些變速箱的早期版本是半自動運行的,例如Autostick,只能自動控制離合器系統。這些系統的現代版本在上世紀90年代中期開始出現在量產民用汽車上,并且是全自動操作的,例如Selespeed和Easytronic,可以通過以下方式自動控制離合器的操作和換檔:一個ECU,因此不需要人工干預或駕駛員無需換檔。

到了90年代中后期,現代計算機控制的AMT在民用量產車中的使用有所增加,這是對傳統液壓自動變速器的一種更具運動性的選擇。在2010年,AMT被越來越普遍的雙離合變速箱設計所取代。因為AMT變速箱的穩定性并不出色,傳動效率也無法應付確實的運動需求,哪怕只是在代步需求中。

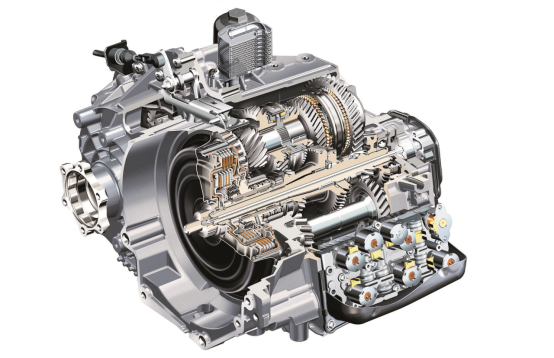

雙離合器變速箱

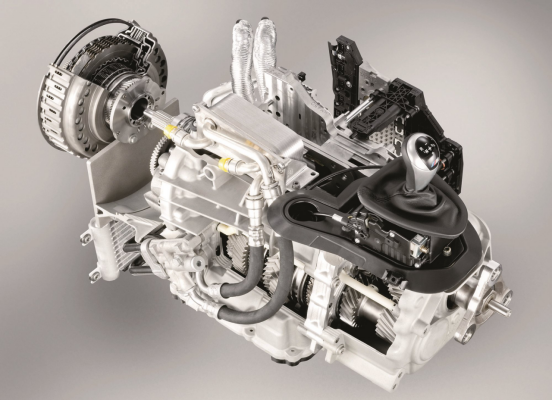

雙離合器變速箱結構相對復雜,由馬達、主傳動和驅動軸、雙離合器、從動軸、中間軸、空心軸、均勻齒輪、副軸、奇數齒輪等部件組成。把德語Direktschaltgetriebe 縮寫后,就是DSG了。DSG變速箱是電子控制的雙離合器多軸自動變速箱,采用變速驅動橋進行變速。傳統的變速箱布局,具有自動離合器操作以及全自動或半手動擋位選擇。最早的雙離合變速器是1980年時保時捷內部為保時捷962開發而來,而第一次真正應用到民用車上,則是2003年在第四代高爾夫R32上,3.2L自然吸氣的VR6發動機搭配6速濕式DSG變速箱。

簡單來說,DSG可使兩個單獨的“手動”變速箱和離合器自動化,這些變速箱包含在一個殼體中并作為一個單元工作。它是由BorgWarner設計,并在IAV GmbH的支持下獲得了大眾汽車集團的許可。通過使用兩個獨立的離合器,DSG可以實現更快的換檔時間,并消除了常規周轉自動變速器的液力變矩器。說到這,就再次糾正一下很多人對DSG變速箱的一個常規誤區,雙離合變速箱的能力是換擋更快,身邊有很多把濕式DSG變速箱開報廢的人一直認為雙離合變速箱是起步更快。

- 大家都在看